アトピー性皮膚炎はアレルギーマーチで乳児期に発症し、食物アレルギーが関連する場合があります。近年、食物アレルギーの発症機序として皮膚感作があり、湿疹病変が持続する状態では皮膚感作が起こりやすくなり、湿疹病変のコントロールは、アレルギーマーチを進行させないためにも重要であることがわかってきています。アトピー性皮膚炎の治療では外用が治療の主体となります。内服と比べて手間がかかり、日常生活で負担となるため、なかなかしっかり継続するのが困難な状況もあります。以前はステロイド以外の外用薬はほとんどなく、ステロイドの副作用が懸念され、外用が不十分となりコントロール不良になる場合が多くありましたが、近年ステロイド薬とは異なる機序でアレルギー性炎症を制御できる外用薬が複数登場しているほか、ステロイド薬以外の全身療法としてのJAK阻害薬や生物学的製剤の登場により、劇的に疾患コントロールが改善しています。当院では、アトピー性皮膚炎の診断後は、治療の主体である外用治療において重要な外用指導を行い、湿疹の重症度を評価して適切な治療を選択します。アトピー性皮膚炎が疑われる場合、アトピー性皮膚炎のコントロールがなかなかうまくできない場合などでお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

アトピー性皮膚炎はアレルギーマーチで乳児期に発症し、食物アレルギーが関連する場合があります。近年、食物アレルギーの発症機序として皮膚感作があり、湿疹病変が持続する状態では皮膚感作が起こりやすくなり、湿疹病変のコントロールは、アレルギーマーチを進行させないためにも重要であることがわかってきています。アトピー性皮膚炎の治療では外用が治療の主体となります。内服と比べて手間がかかり、日常生活で負担となるため、なかなかしっかり継続するのが困難な状況もあります。以前はステロイド以外の外用薬はほとんどなく、ステロイドの副作用が懸念され、外用が不十分となりコントロール不良になる場合が多くありましたが、近年ステロイド薬とは異なる機序でアレルギー性炎症を制御できる外用薬が複数登場しているほか、ステロイド薬以外の全身療法としてのJAK阻害薬や生物学的製剤の登場により、劇的に疾患コントロールが改善しています。当院では、アトピー性皮膚炎の診断後は、治療の主体である外用治療において重要な外用指導を行い、湿疹の重症度を評価して適切な治療を選択します。アトピー性皮膚炎が疑われる場合、アトピー性皮膚炎のコントロールがなかなかうまくできない場合などでお困りでしたらお気軽にご相談下さい。

以下では小児のアトピー性皮膚炎を正しく理解して頂くためのポイントを解説します。

アトピー性皮膚炎の定義(疾患概念)

「寛解、増悪を繰り返す、掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因をもつ」です。ここでアトピー素因とは、1)家族歴、既往歴(気管支喘息、アレルギー性鼻炎、結膜炎、アトピー性皮膚炎のうち、いずれか、あるいは複数の疾患)、または2)IgE抗体を産生しやすい素因です。特徴的な左右対象の分布を示す湿疹性の疾患で、年齢により好発部位が異なります。自然経過は、乳児期あるいは幼児期から発症し小児期に寛解する、あるいは寛解することなく再発を繰り返し症状が成人まで持続する場合があります。

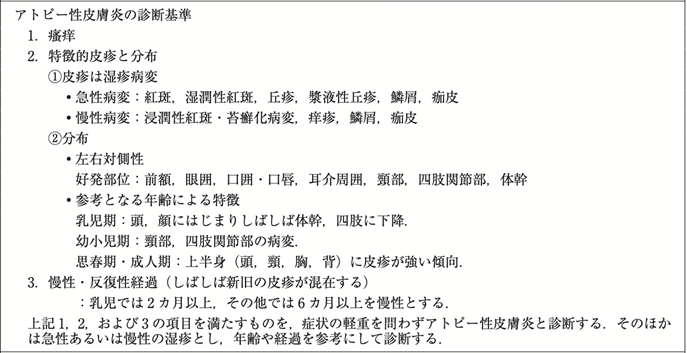

診断(日本皮膚科学会の診断基準)

表1)は、まず、1)皮疹部に掻痒があることが重要です。次に、2)皮疹の分布には左右対称性があり、年齢により皮疹の分布に特徴があります。そして、3)慢性・反復性の経過をとります。1〜3)の3項目を満たすことが診断の条件になります。また、アレルギー疾患に関する家族歴や血液検査(好酸球数、IgE、TARC)にアトピー素因の評価は診断の補助になります。

表1

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2018

年齢により異なる皮疹の特徴

- 乳児期(2歳未満):顔、頭部に紅斑・丘疹・浸潤・痂皮を生じ、次第に体幹に広がっていく。かゆみによる掻破痕がみられる。

- 幼児期・学童期(2〜12歳):乳児期と比較して、顔面の皮疹は減少し、間擦部(頸部、肘窩、膝窩、足首など)に皮疹が生じやすい。

- 思春期・成人期(13歳以上):顔面、頸部を中心として、胸部、上背部も含めた上半身の皮疹が増悪しやすい。

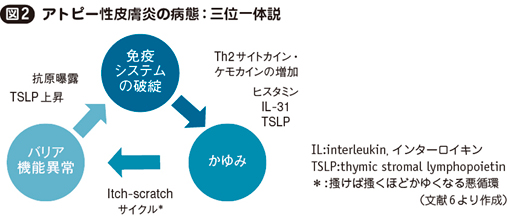

アトピー性皮膚炎の病態

皮膚のバリア機能異常と、それによる乾燥があり、そのような皮膚には様々な刺激が加わりやすく、刺激によりアレルギー性炎症が誘導され皮膚に湿疹病変が生じる。アレルギー性炎症では痒みが起こり、痒みにより皮膚をひっかくことで、更なるアレルギー性炎症を誘導されて悪循環が形成されるとされています。(図2)

図2

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=18304

治療

治療の目標は、「症状がないか、あっても軽微で日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に達し、それを維持すること」です。

治療は、前述の病態から考えると、それぞれの要素へアプローチとして、1)バリア機能の補強、2)アレルギー性炎症の制御、3)痒みの抑制という3種類の治療が必要になります。また、治療の主体は外用治療になります。

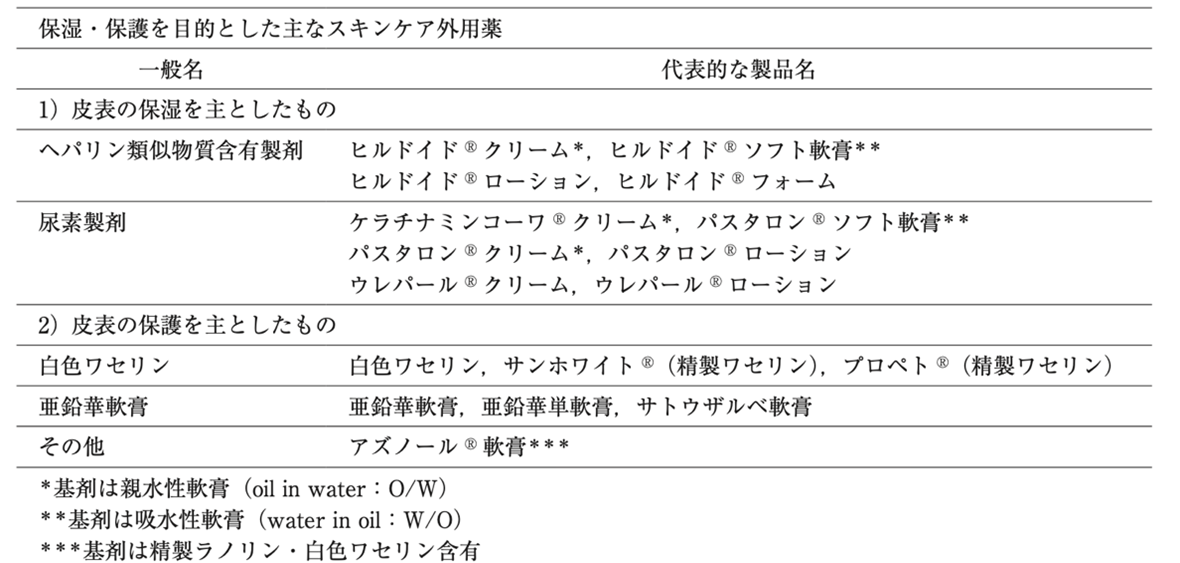

バリア機能の補強

バリア機能を補強する薬は保湿外用薬(保湿剤、保護剤)(表2)です。保湿外用薬の使用は、アトピー性皮膚炎で低下している角質層の水分含有量を改善し、皮膚バリア機能を回復・維持することができます。

表2

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021

アレルギー性炎症の制御

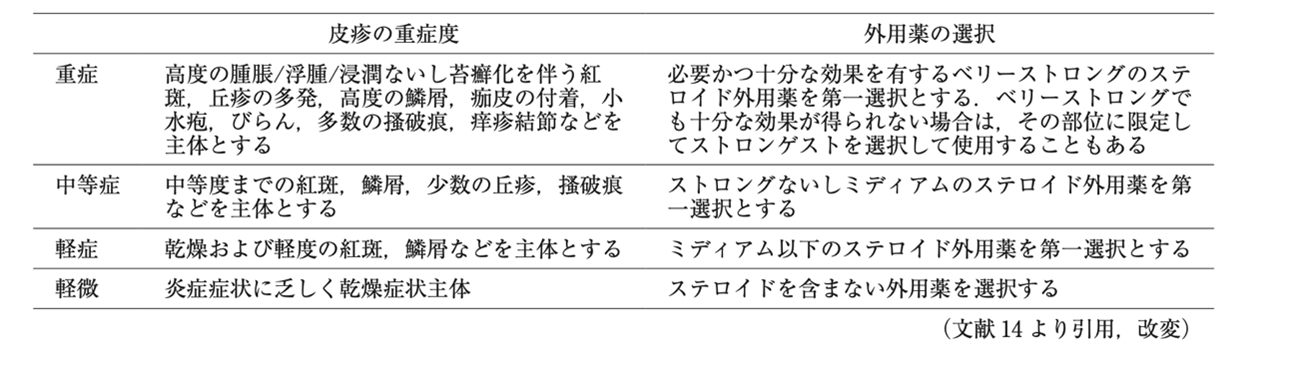

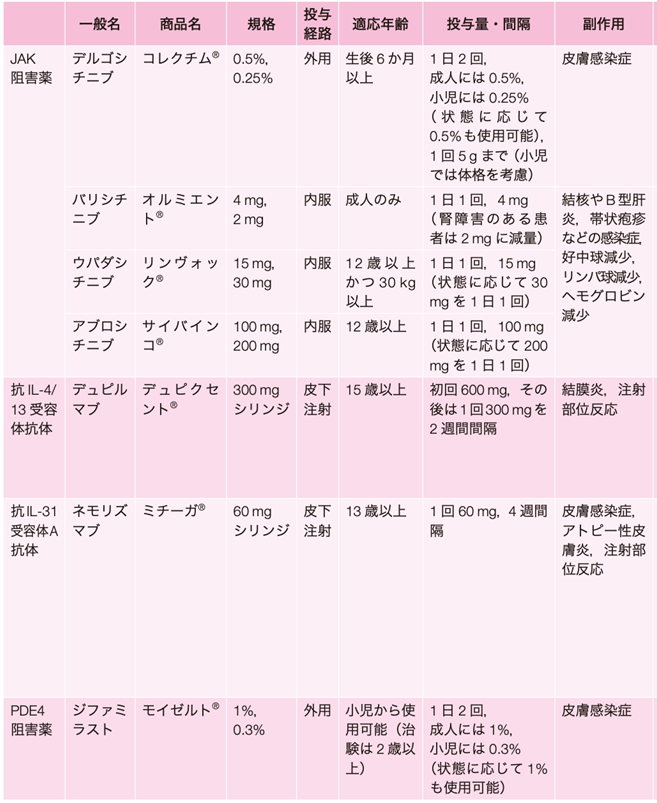

ステロイド外用は即効性があり、治療効果が高いです。炎症が強い場合はステロイド外用をしっかり使用することが必要です。このため湿疹の重症度を評価して、重症度に応じて効果のある外用薬を選択する必要があります。(表3)近年、ステロイド薬以外で、アレルギー性炎症をコントロールできる外用薬が複数登場しており、外用治療でコントロールがうまくいかない場合は全身治療薬(内服、生物学的製剤)も複数登場しています。(表4)

表3

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021

表4

川口ら 小児科診療 2023

痒みの抑制

アトピー性皮膚炎は痒みを伴う湿疹であり、痒みがあることで皮膚を掻きこわします。掻きこわしは湿疹を増悪させるため、痒みを抑える抗ヒスタミン薬は効果的です。アトピー性皮膚炎の治療では、近年、この痒みのコントロールはとても重要視されており、新規に登場している薬はこの痒みを抑えます。これまで治療の主体であったステロイド外用薬は痒みを抑えないため、なかなか湿疹のコントロールが難しかったのも事実です。実際、この痒みを改善させる薬では、掻きこわしが少なくなり、皮疹が改善していくのを経験します。また、痒みが消失することは生活の質(QOL)の改善にもつながります。

ステロイド外用のプロアクティブ療法の重要性

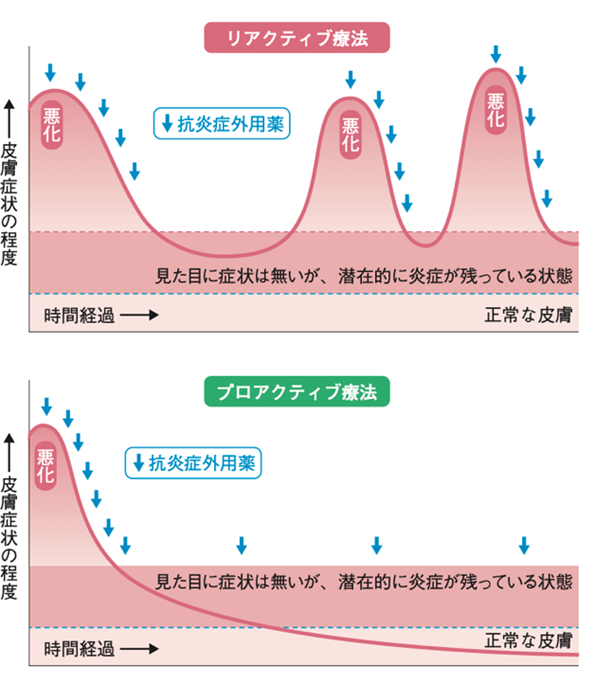

ステロイド薬は即効性があるため、皮疹の重症度を評価して適切な薬をしっかり外用すると、短期間で炎症はおさまり、見た目はすぐに良くなります。しかし、見た目の症状が改善した直後は皮下の炎症(潜在性炎症)は残っています。この時点でステロイド外用を中止すると、すぐに再燃して元に戻ってしまいます。そして悪くなったら外用を再開し、良くなったら中断、また悪くなったら再開してというように治療している場合があります。(リアクティブ治療)重症度が高い皮疹の場合、この方法では潜在性炎症が消失しないため外用を継続しても長期に湿疹は改善せず、ステロイド外用の副作用が目立ってきてしまいます。

このため、重症度が高い皮疹の場合、見た目が改善したのちは、同様の治療を約2週間前後継続して潜在性炎症をしっかり抑え、その後ゆっくり使用頻度を減らし、再燃しない状態を維持することが勧められています。(プロアクティブ治療)重症度の高い皮疹であれば、最終的には週1〜2回皮膚の状態が良くてもステロイド外用を継続することで、徐々に潜在性炎症が改善し、正常な皮膚(炎症がない状態)となっていきます。(図3)

図3

アレルギーの手引き 2025

アレルギーの手引き 2025

ステロイド外用を使用するうえでの注意⚠️

ステロイドは体内でつくられる副腎皮質ホルモン(生命維持に重要なホルモン)に類似するためステロイド外用薬の抗炎症効果が高いものほど、使用する量が多いほど、副腎皮質ホルモンの産生量への影響が大きくなります。ステロイド外用薬を長期に使用する場合では、体内での副腎皮質ホルモンの産生量が減少している可能性があり、急な中断により体内での副腎皮質ホルモンの量が不足して副腎不全という致命的な状況になることがあります。このため長期にステロイド外用薬を使用する場合は、急な中断はしないようにして下さい。

また、ステロイド外用薬は長期に漫然と使用すると、皮膚の菲薄化や毛細血管拡張などの局所副作用を起こすことがあります。

これらの副作用が起こらないようにするためにも、前述のプロアクティブ療法を行いましょう。炎症を短期間でしっかり抑えて、炎症が再燃しないように使用頻度をゆっくり減量していくプロアクティブ療法は、リアクティブ治療と比較して結果的にステロイドの使用量を減少させ、完治を目指せる治療方法です。

スキンケア

アトピー性皮膚炎に治療の主体は外用治療ですが、外用に際してはスキンケアが重要です。スキンケアとは、アトピー性皮膚炎の敏感な肌への刺激物を除去するための洗浄(清潔の保持)とバリア機能の低下による乾燥した皮膚への保湿です。実際の方法は、以下の動画を参考にして下さい。